周怀阳、刘峰:“蛟龙号”为深海科考添利器,南海计划以“麻雀”解剖向世界贡献中国成果

发布日期: 2017-06-14 09:19:28

(6月10日)下午,中国大洋矿产资源研究开发协会秘书长兼办公室主任、“蛟龙号”研制总体组组长、海试现场总指挥刘峰做客文汇讲堂人文解读“四大未知疆域”(太空极地深海网络)系列讲座主讲《中国:正走向深海舞台中心》。同济大学海洋与地球科学学院教授、第一位随“蛟龙号”下潜的科学家周怀阳任对话嘉宾。两位嘉宾从中国在深海领域的未来发展,面对人类共同的海底资源,中国如何发挥领跑和主导角色构建命运共同体,《海洋法公约》生效20余年,各国在深海“跑马圈地”的战略生态如何分布等,为讲堂听友人文解读深海前沿科技信息。

今奉上现场对话精要,以供听众先睹为快,嘉宾主讲将在周三的演讲精华版中与大家见面。

从调查船、动力定位到“蛟龙”深潜器,大洋科考倒逼装备升级

周怀阳:刘主任的报告是对中国深海事业的一个全面总结,作为同路人,我听得心潮澎湃。深海资源的勘探正是“功欲善其事,必先利其器”的完美诠释。我国在上世纪90年代初的深海勘探活动开始之时,国家连符合要求的调查船都没有,条件很简陋,相对比较好的调查船——向阳红16号又在1992年发生了沉船事故。现役的大洋一号船是从俄罗斯购买的、原来用于地球物理测量、建于1986年的旧船,大洋协会买回来后、经改造服役至今,目前仍然是我国大洋科研调查的主力船。

有了船还得配置设备,在几千米深的海底作业,要有各种各样的测量和采样工具,在深海海上作业时,我们的科考船又不能用抛锚将船停下。刚开始,我们的考察船连基本的动力定位都没有配备,由于没有动力定位,我们在深海大洋里随波逐流、被风吹着跑,跑快跑慢、跑近跑远取决于风和流的大小。即使在海况比较好的情况下,我们的船也会有大约0.5节的漂速,也就是一个小时大约跑900米左右;如果海况不好,风浪大一些,船的漂速可以达到一二节甚至更高,而我们采一个样需要将采样器下放到深海,几个小时后才收得回来,收回来时的点,离刚开始下放采样器的点之间已经有很远的距离了,采样的精准度很差。

后来,经改造装备有了动力定位,可几千米水深的采样还是很困难,所以要制造深潜器,有人无人的都可以,有人的深潜器,就是大家现在知道的“蛟龙号”。

“向阳红09”是我国自行设计、自行建造的第一艘4500吨级海洋综合调查船(上),现役大洋1号船(下)

“蛟龙号”是上个世纪90年代在各方呼吁下,于2002年立项,经过十年时间研制、海试而成。整个历程非常艰辛,每一步都充满了危险与挑战。2002年立项之初,大洋协会专门成立了一个办公室,最早的办公室主任就是刘峰主任。刘主任刚才在报告里给大家呈现的,我想,只是酸甜苦辣中非常少的一部分。

随“蛟龙号”深潜南海,海底世界实景精彩无比,可见生物纤毛

我非常有幸,从1990年、1991年开始,跟大洋协会一起进行多金属结核、富钴结壳、多金属硫化物的调查工作,期间也做了一些环境调查工作。2013年,“蛟龙号”第一次进行应用性试验航次,是实施国家基金委的南海深部研究大计划。南海深部计划是国家基金委海洋基础研究的第一个大计划,要8年时间。第一个应用性试验航次放在南海,因为南海是南海深部计划的主要工作区域。

当时,我非常有幸地作为第一个深海下潜的科学家。首次应用性试验航次也是刘主任担当总指挥,我深潜回来时,有人还问我是否害怕,在海下是什么感受。我当时真是非常开心,一点害怕的感觉都没有。一方面是我对“蛟龙团队”很有信心,另一方面就是觉得机会难得,珍贵无比。潜水器可以坐三个人,一位深潜员,两位科研人员,早上进入船舱后下潜工作了五六个小时,待上升时,只有感觉时间太短了。海底实在精彩,有再大的水族馆里、再好的设备下也看不到的环境,各种各样的生物非常漂亮,我们不仅可以通过窗口,对海底进行远近的各种观察,还可以将“蛟龙号”的镜头拉近,甚至看得到生物的纤毛,看到它们舞动的模样。生物在海底太美了,等到我们把它们采样到甲板上,许多都化成了一滩水,或者几乎缩成一团不成样子了,但是,这对我们来说依然是非常宝贵的样品。

2013年6月18日,进入“蛟龙号”潜水器前,周怀阳挥手致意。当日,他在南海下潜,观察冷泉区

可以说,大洋协会就是我国开展深海事业的起步,是我国目前为止进入深海领域,包括科学家进入深海领域最重要的也是比较好的一个平台。

刘峰:在“蛟龙号”没有进行试验之前,谁都下不了决心建造一艘新船,这可以理解。试验能否成功还是未知之数。所以,只能在现有船只基础上进行改造,选了一艘30多年的老船“向阳红09”,如果是货船早就报废了,现在货船的法定寿命规定是25年,但是为了往前走我们必须这么做。周怀阳教授是我们国家比较典型的复合型科学家,他曾在国际海底管理局(ISA)会议上提出一个中国主张的环境自然基线调查计划,并起了非常响亮的名字“NAVABA”,就是NaturalVariabilityofBaseline的缩写。长久以来,ISA一提到周怀阳教授,就称其为“那娃巴(NAVABA)”先生,他提的科学计划得到了ISA的认可。

他是位极具战略思维的科学家,目前为止已经有四五十位科研人员随“蛟龙号”下潜,但周教授是第一个在《自然》上发表文章的科学工作者。

周怀阳教授《自然》杂志研究成果

力图改变只有国外科学家贡献知识的现状,南海深度计划意在“解剖麻雀”

刘峰:我想请教周教授,南海作为第一个试验航次对我国太重要了,汪品先院士提出制定一个南海深部科学计划,我们绝对支持。您能和大家普及一下,这个计划与普通民众的关系吗?

周怀阳:同样是未知疆域,极地爱斯基摩人很早就已经去过了,可是深海有多少人去过?数得过来吧。深海是地球表面人类远未涉足的区域之一。当然,中国对深海的研究整体起步较晚,在“蛟龙号”下潜之前,我们在学校里的教学,包括我当学生的时候的学习材料,有关深海的所有图片,与所有的知识几乎都来自于国外科学家的贡献,目前为止这种状况也没有发生根本改变。

无论是百度上的,还是教科书上的,包括所有的论文中看到的,我们人类对地球系统的理解,对地球与海水的运动、生物的分类等等知识,绝大多数都来源于国外科学家。我们要发展深海科学、知晓海洋,南海就是家门口最大的深海。汪先生提出,在南海进行国家基金委的重大计划,就是希望能在南海像解剖麻雀一样解剖深海。

中国海洋科学领域的奠基人汪品先院士

从骨、肉、血三个层面考察3000万年的南海演变史

可以把南海比喻成一个小型的深海,它有它的成长历史。通过这几十年的工作。我国科学家已经知晓,3000万年前的南海并不是现在的样子,南海的骨架在1600万年前已经停止生长,停止扩张了。而现在,南海的面积在缩小,因为它有一部分正在向菲律宾俯冲。这是指的大骨头,正在研究的一些细节就是小骨头。

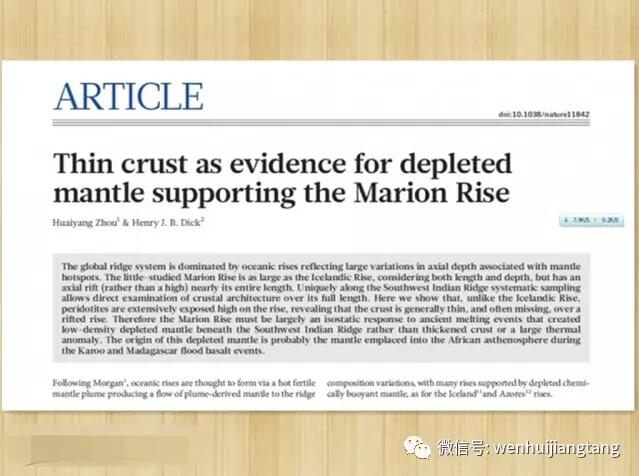

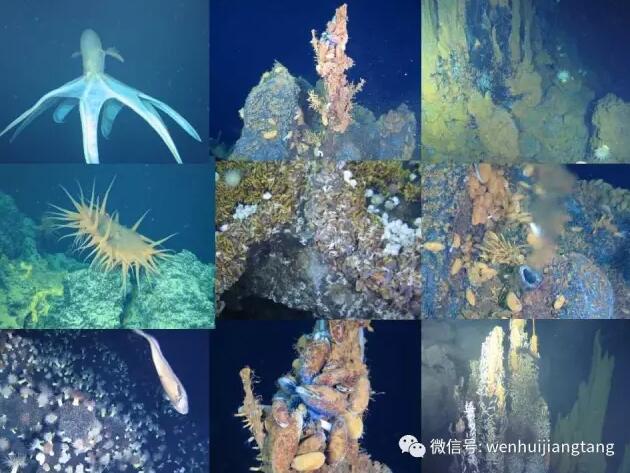

南中国海冷泉区生物照片

所谓的肉就是指沉积,是骨架(硬岩)上面的沉积物,所有的石油都在沉积里面(当然这个研究计划并不直接针对石油)。南海最深的地方至少有十几公里的沉积物,石油、天然气就在沉积物中。南海沉积物最厚的地方大约有十几公里。一层一层的沉积物记录了整个南海的环境变化。目前的分辨率可以达到百年级别,三十几个百万年到现在,不仅仅只是记录了南海的变化,因为南海的水在不同时期与太平洋印度洋有不同的通道,现在最主要的是通过巴士海峡与太平洋联通,巴士海峡是太平洋水流进入南海最主要的通道,其他地方都已堵住,而以前的历史并非如此。

巴士海峡是太平洋水流进入南海最主要的通道

北极南极冰盖的变化,在南海沉积物里面都会有记录。20个百万年左右,南极冰盖形成之后,冷水往下走,在太平洋的底层水主要是来自南极的水,不仅是南极的,北极来的水、经过大西洋往南边走,和南极深水复合起来,一直朝北面进入太平洋底部,至少可以到达北纬二三十度的地方,再回到表层水,再回到北冰洋。

现在,这样的大洋水循环大约一千多年一圈。不知各位是否看过《后天》这部电影,讲述的是人类二氧化碳排放与全球变暖、大洋传送带有一天突然断裂的事情。厄尔尼诺全球气温稍变一些,表层水温稍变一些,不下雨的地方变成暴雨,下雨的地方则变成干旱。如果传送带断开,就会像《后天》一样。这是艺术家依据科学事实发挥想象编写的一部电影。

我们许多人研究历史,为什么要研究历史?为了预测将来,地质上也是如此,科学家希望通过历史研究了解地球系统的规律。

电影《后天》剧照,大洋传送带有一天突然断裂,厄尔尼诺全球气温稍变一些,表层水温稍变一些,不下雨的地方变成暴雨。

深潜器的优点是定位准确、地形图精确度高

第三部分是血,就是刚才看到的南海的海底生物与海底的各种各样的流体。热液、冷泉活动的海底一般只有100-200米左右的范围,只有用深潜器才能准确到那个位置上去。因为船即使有动力定位,缆绳放入海底一路晃荡,船上放下去一个装有摄像头的电子抓斗,到离海底差不多四五米才能看见物品采样,可绞车放下去之后,可能要采的样本因为船在动,就错过了。采样器触底时会使沉积物翻腾起来,就什么也看不见了。船慢慢行使,沉积物慢慢沉下去,等到能看清楚的时候,原本的采样区域已经路过了,而深潜器就能解决这些问题。

“蛟龙号”在7000米海底沉积物取样

刘峰:“蛟龙号”这次在马里亚纳海沟六千米的海底回收一个去年没有时间回收的取样器,你可以想象下,在六千米的海底那么复杂的环境下,“蛟龙号”能够非常精准的找到这个取样器,是不是像大海捞针!

周怀阳:有了潜器真的不一样,不论是有人的还是无人的,有缆还是无缆。潜器的好处在哪里?第一是定位优势。船舶定位确实困难,知道位置后,即便放个照相机下水去看看,船就已经漂掉了,需要动力定位定住。第二是地形图的精确度。Googleearth上的海底地形图是卫星重力测的地图,在海面上船测的地形图,是目前大家一般能用的最好的地形图,依靠声波来回的时间计算距离,回程时间越短则距离越近。理论上的精度为0.5%,实际上是1%,一栋30米高的楼,放在3000米的海底,地形图是测不出来的。

蛟龙有关南海的应用性试验是第一步,我们还去了西南印度洋,去了马里亚纳海沟,就是太平洋板块边缘消失的地方。但是板块到底是怎么消失的,大洋板块是如何俯冲的还不清楚。设想一块石头挤到另一块石头下面去,里面有水,水要被挤出来,上面各种各样生物会利用这些挤出来的流体,还有水岩相互作用,等等这些都是我们要研究的问题。日本地震、海啸,都是板块俯冲的结果,但其中有些细节到现在都还不清楚。西南印度洋洋中脊还是西北印度洋洋中脊,都是板块扩张的地方,这里不仅有热液活动,还有各种岩石形成过程,还有原本认为是地幔的石头跑到了海底地表。

只有有了利器,我们才有对深海进行探索的机会,特别是对中国科学家而言,否则我们都得寻找国际合作,处处受他国限制。所以,我希望,在未来,经过几十年甚至几代人的努力,在给大家分享深海知识的时候,能够有越来越多的是通过我们的调查研究获得的发现,是我们研究得出的成果,这应该是中国科学家的追求。

“蛟龙号”在7000米海底拍摄:7000米海底具刺海参(左)7000米海底狮子头鱼(右)

按2030年中国是世界强国的预期,深海需要有领先战略和实践

周怀阳:我们有了自主研发的“蛟龙”深潜器,有了世界第一深潜记录,很值得骄傲。不过,也应该看到,美国的深潜器“阿尔文”号一年能深潜上百次,在深海领域,有些技术我们领跑了,但跟跑、并跑的还不少,刘主任参与“十三五”规划,可否给我们具体介绍一下?

刘峰:深海在全世界范围来讲,没有任何一个国家处于绝对优势,有可能在某一方面比别人走在前面一些,有些方面别人走在你前面一些,我认为目前我国能够领先的领域是极其有限的。主要原因是我们认识深海,走向深海的时间还是比较短。另外,与国民对海洋的认识,即所谓的海洋意识薄弱也有关系。

多少年来,我们没有深海海洋的意识,教科书上只说了960万平方公里国土,从来没有300万平方公里的专属经济区,以及它所能带来的战略和安全前景。我认为这是根本所在,如果大家通过持续努力,中国在深海研究方面走到世界前列,就是一个积极的目标,像周教授这样的海洋科学家通过小领域的突破就可能形成一定的优势,如果说形成绝对的优势就需要长时间和几代人的不懈努力。

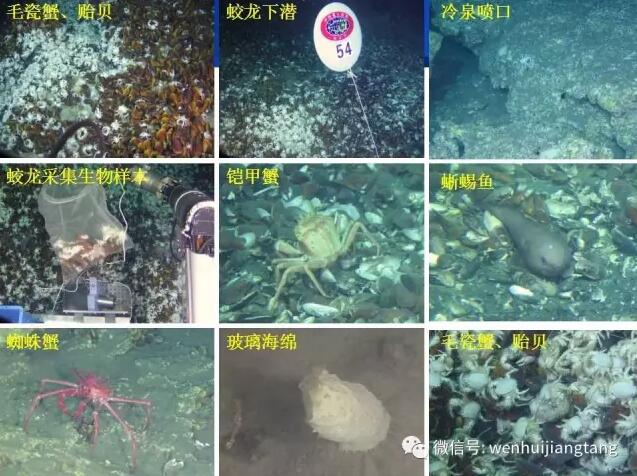

南中国海热液硫化物区生物照片

周怀阳:可以自豪地说,对南海研究,目前中国科学家是占领先地位的。因为它离家门口比较近。国家现在越来越重视城市生态,未来应该会有关于科学、生态领域的探索,能够举全国之力进行生态保护,那时我们再来看深海事业在全球的坐标一定是鼓舞人心的。

刘峰:深海对于中国人来说是一个机遇,因为各国的认识并无悬殊。当前,我们在ISA发言的权重很大,我觉得是因为这些年我们在深海领域有了突飞猛进的发展。

为什么我们提出到2030年率先建立深海强国,以此带动海洋强国的建设,因为我们对2030年的期待是——中国是一个世界强国。今天中国科学家提出在深渊科学领域进行研究,在雅浦海沟、在马里亚纳海沟,我们做了别人没有做过的研究,话语权自然就举足轻重了。

(整编:李念、金梦)

精彩瞬间

刘峰在主讲中指出:中国已经走向深海舞台的中央,首先体现在我国提出的“立足太平洋,开拓印度洋,挺进大西洋”的三大洋战略格局已经初步形成。

对话环节,周怀阳提出要通过对南海的研究贡献中国科学家的力量。

现场听众观看文汇讲堂工作室制作的配音PPT《刘峰:与“七龙”同潜深海》。七龙:蛟龙(载人潜水器)、潜龙(无人无缆自治潜水器)、海龙(无人缆控潜水器)、鲲龙(深海采矿系统)、深龙(海底深钻系统)、云龙(深海数据云计算系统)、龙宫(水面支持系统)

讲座前,现场听众扫码进入微信上的深海互动群,进行交流。

讲堂负责人李念与嘉宾合影